洪騰雲傳--族譜研究

南唐(937年-975年)

王審知( 862-925)

這裡真是有一些問題。

從王審知入閩是一件事。英林洪氏起源。

但是特別寫南唐丁巳,就差了六十年,從西元897變成957年。

我認為洪氏跟王審知入閩897年應該可信。

中間有人回去當南唐的官也是非常可能。

"南唐唐昭明太子--玄機在此。南唐回成李姓是有故事的 ,濠州八歲姓李的小孩,的故事)

既然回到李氏,就是要爭正統。唐在當時還是有吸引力的。

南唐可比蕭梁昭明太子的大概就是李璟,時間也對,957年。

我覺得不是亂寫,是有暗藏意思。

參考

"五代時期南唐保大二年(閩天德二年,944年)至四年,南唐軍破建州(治建安,今福建建甌)攻滅閩國的作戰。"

(946年)四年,李仁達乞師吳越,擊退南唐軍後,歸附吳越,閩遂亡。

另一可能,南唐建立之後,這些唐朝遺民,思念大唐,回朔紀年,把王審知入閩897年寫成南唐丁巳年。

"乾寧四年十二月初六(898年1月2日)王潮過世,遺命以王審知繼位福建道觀察使、威武軍節度使,後又受封為琅琊王。後梁太祖開平三年(909年),再受封為閩王。"

南朝梁"

蕭統(501年-531年5月30日),字德施,中國南朝梁代太子、文學家,梁武帝長子,其母為貴嬪丁氏"

後梁 "開平元年(907年)廢唐哀帝,自行稱帝,改名為晃,建都開封,國號為「梁」,史稱「後梁」,後人稱為後梁太祖。"

梁(502年-557年)是中國歷史上南北朝時期南朝的第三個朝代,由南齊宗室蕭衍稱帝,改國號為梁,都建康(今江蘇南京)。以蕭衍地在古梁郡,故國號為梁。因為皇帝姓蕭,又稱蕭梁。

梁郡,

中國三國時設置的

郡。

曹魏黃初中改故

梁國置,

治所在

睢陽縣(今

河南省商丘市睢陽區南)。

西晉時改梁國。

南朝宋初復改梁郡,移治

下邑縣(今

安徽省碭山縣)。

北魏復還故治。

隋朝開皇初年廢,

大業初年復改

宋州為梁郡。轄境相當於今河南省商丘市一帶。

唐朝初年廢。"

(泉州洪氏源流整合版)

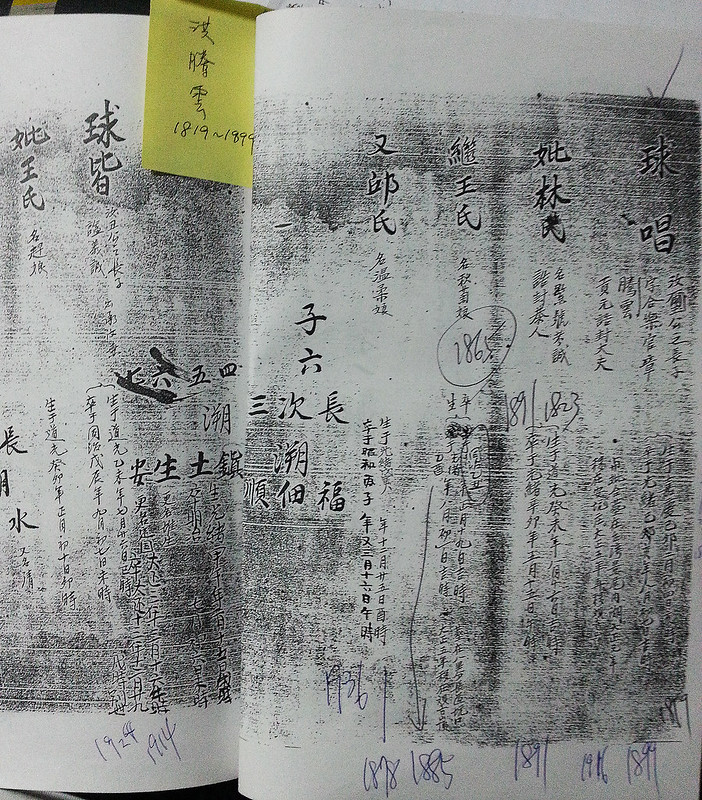

洪騰雲1819-1899,泉州人。

------------------------------------------------------------

泉州洪氏

依照祠堂分佈與紀錄,有以下六大分支。

英林洪氏大宗祠(晉江市英林鎮。肇基英林)

英都洪氏家廟宗祠。(南安市英都鎮榮星村)

營前洪氏宗祠(南安市石井鎮營前村。 )

洪窟洪氏祠堂(龍窟洪氏祠堂。石獅市蚶江鎮洪窟村。)

草埔尾洪氏大宗祠(泉州東門草埔尾[今溫陵北路與湖心街交界處]。洪皓及洪邁。

金井英圍洪氏宗祠(晉江市金井鎮圍頭村。)

英林洪氏大宗祠-----

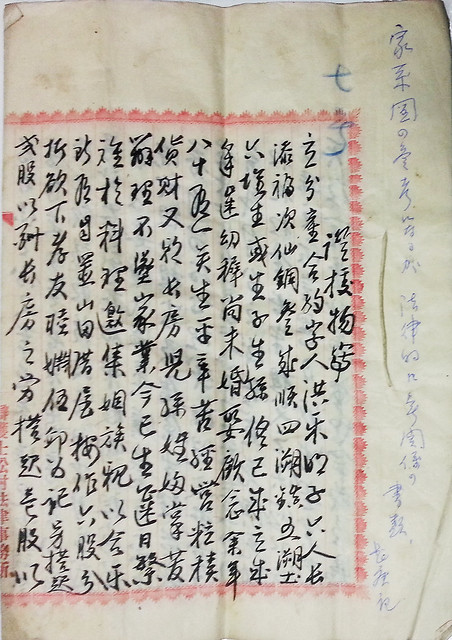

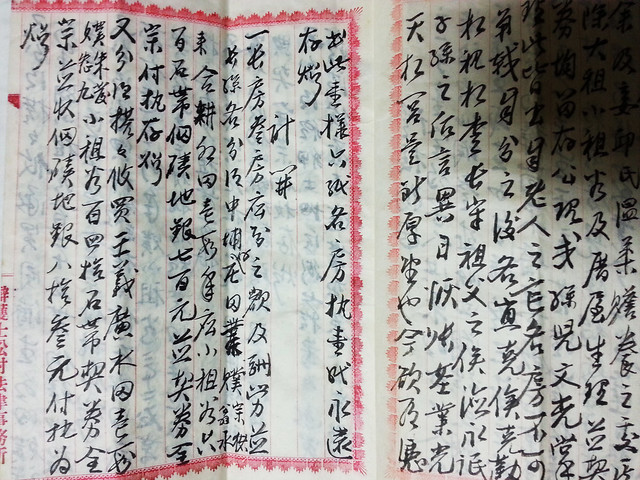

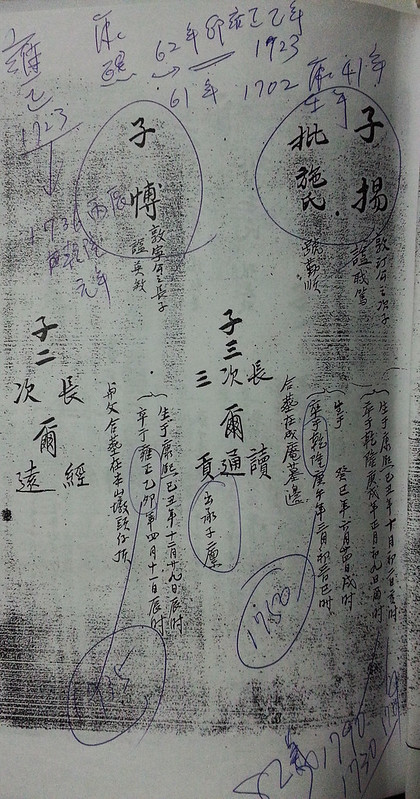

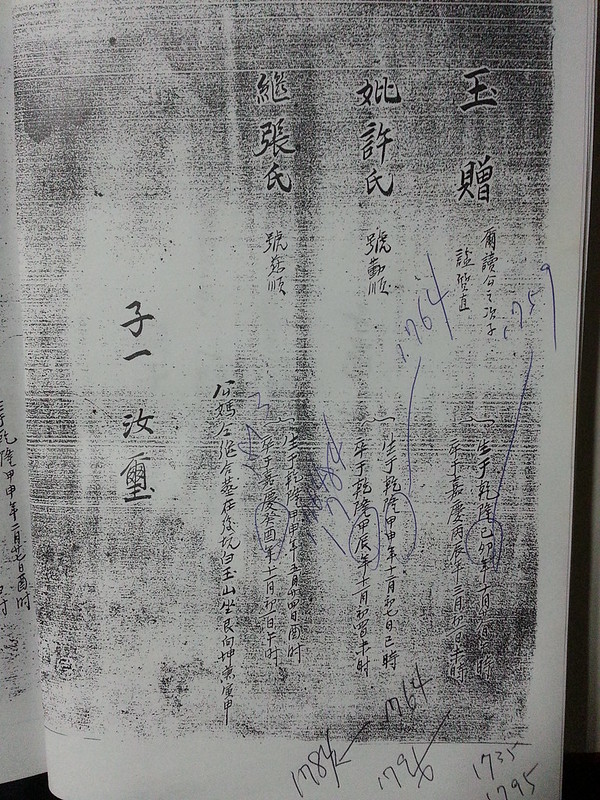

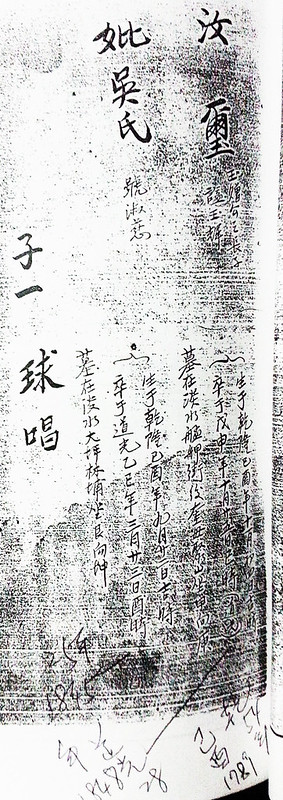

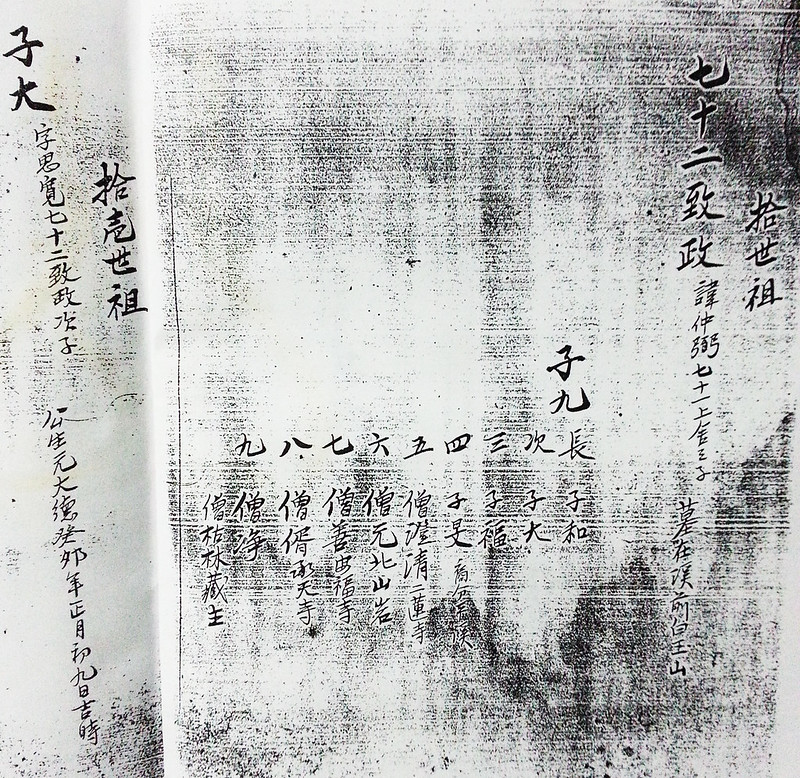

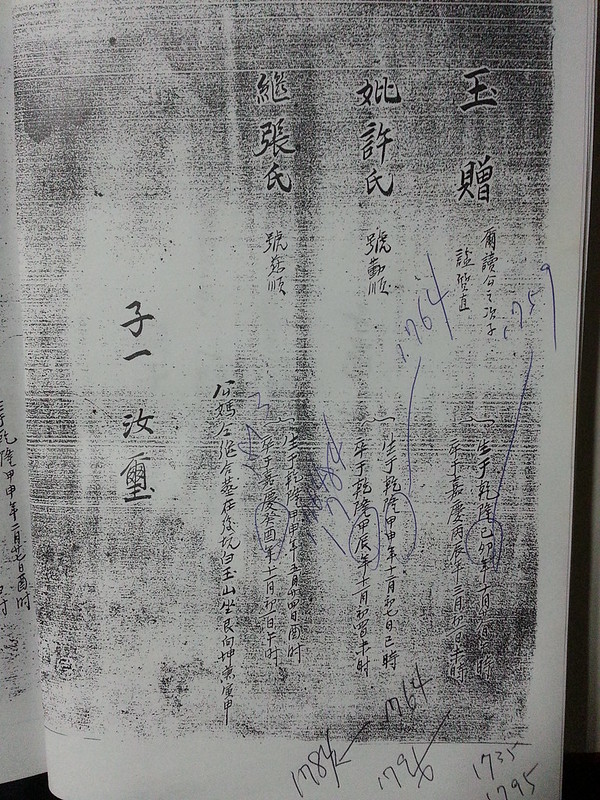

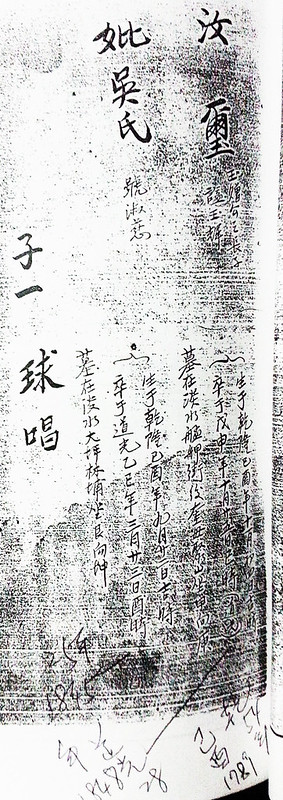

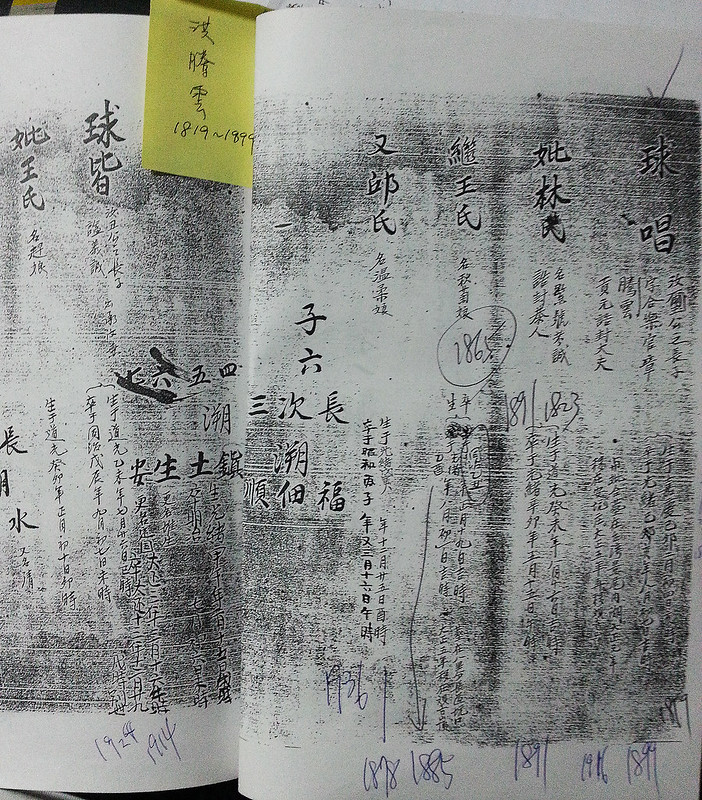

洪騰雲族譜記載

--英林 洪氏字行----------

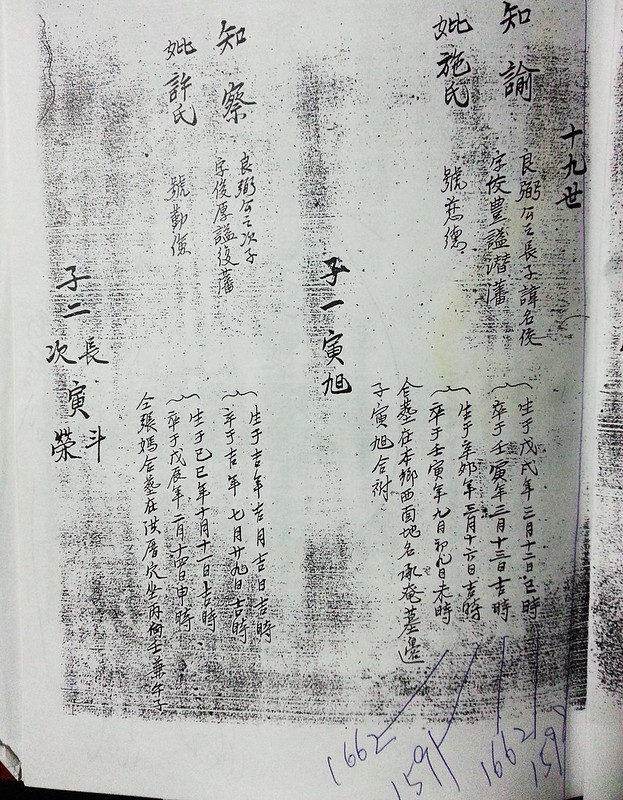

清乾隆十七年壬申(1752年),南安縣古山村洪應心中恩科進士、授陳州通判時,回祖籍英林洪氏大宗祠祭祖,其拜祖祭文28句,每句 4字,計112字,無一字雷同,且文句優美、內涵豐富,於是眾議定為英林洪氏大家族的昭穆,自19世起啟用:

“亶茲孫子,爾玉汝球。溯源我祖,肇于光州。瞻其英里,乃奠厥攸。詩書禮樂,燕翼貽謀。分居析派,近遠一儔。掇科取第,文采芳流。忠孝廉節,令聞長悠。謨烈昭垂,億萬春秋。後昆踵武,儀式作侔。日臧載熾,克紹箕裘。敬勖來許,交勉家脩。名題麟闕,身登瀛州。為國楨棟,德業炳彪。永似以續,丕篤前猷。”

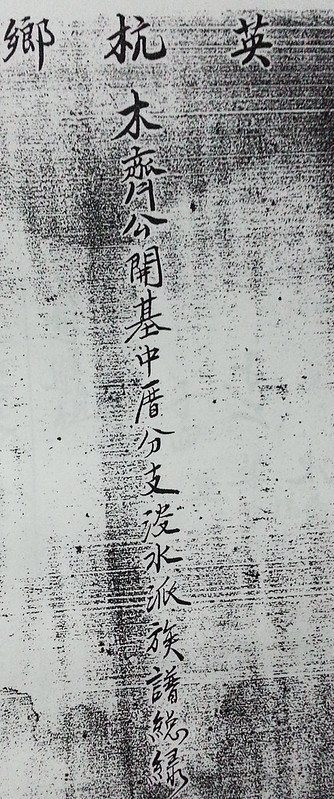

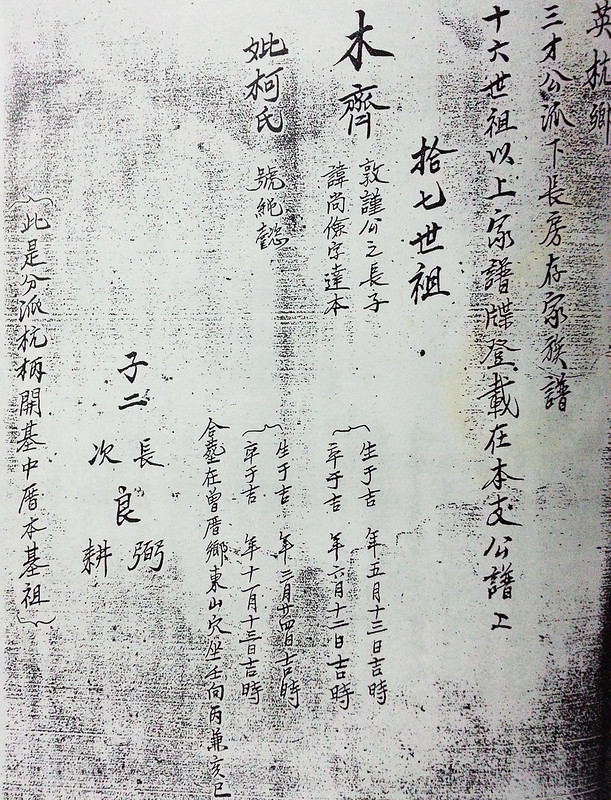

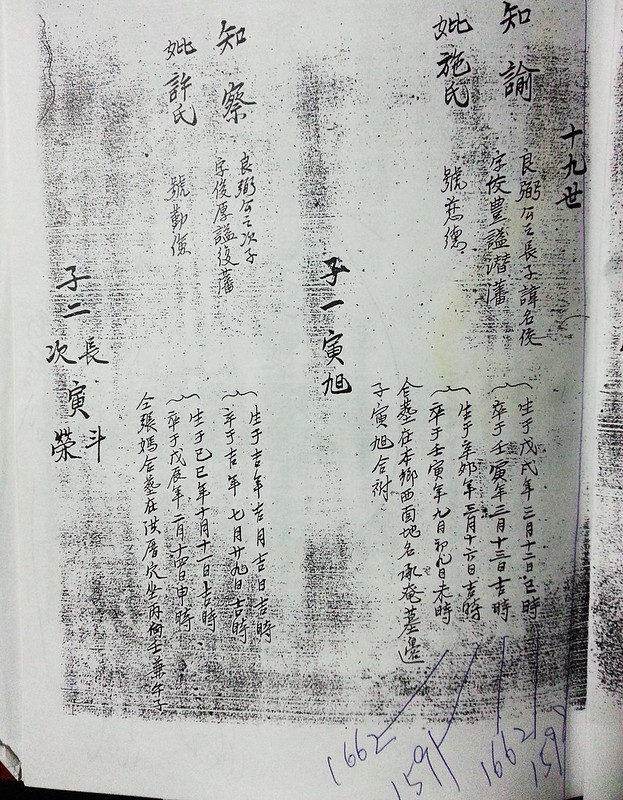

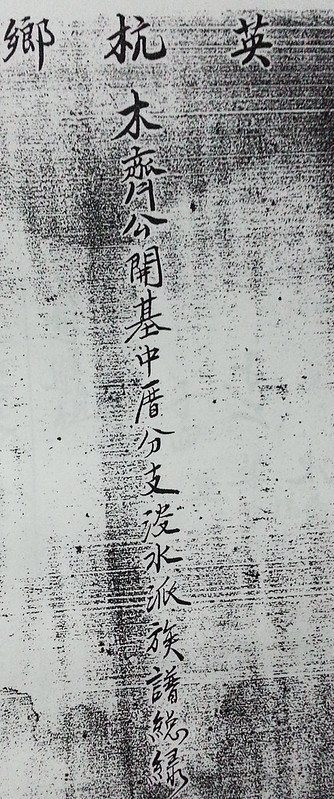

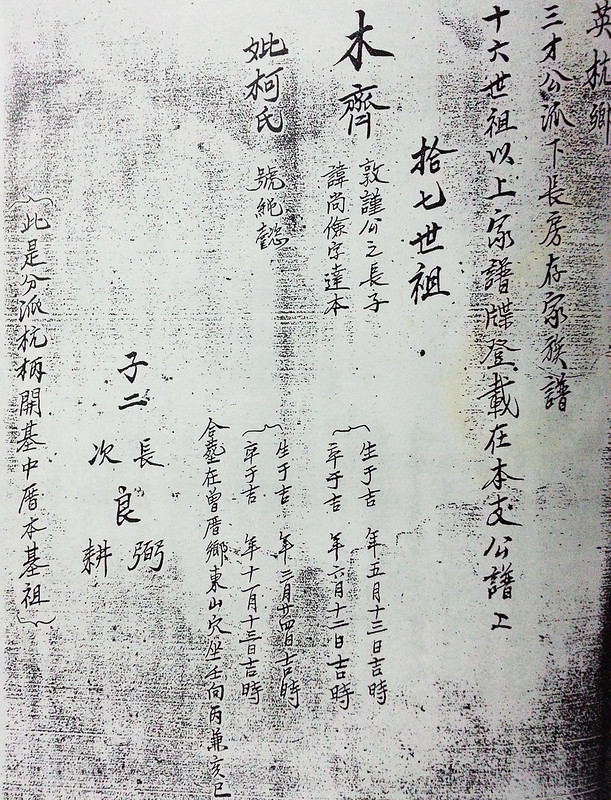

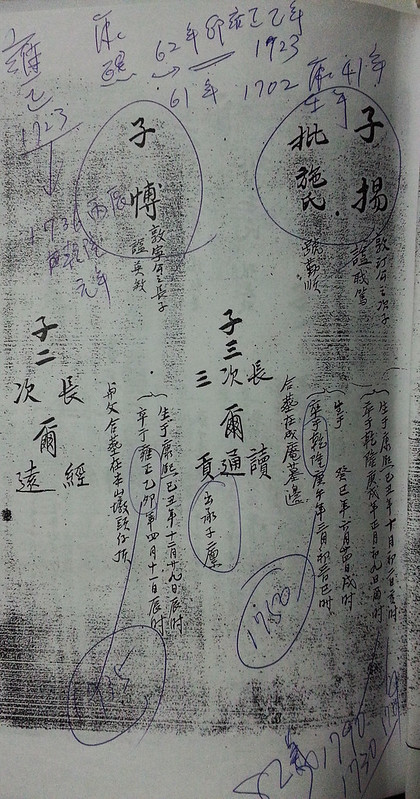

“英杭鄉中厝份族譜

自開基英林壹世祖而下,分支析派,歷代相承,三才公派下,木齊公後裔,俱各登載詳明。

(這些數字與名字事實上應該是密碼而非本名)

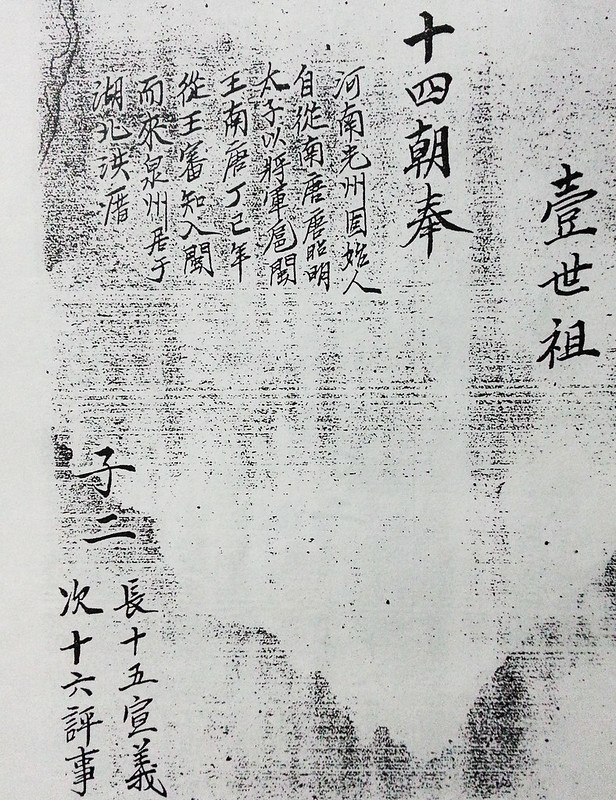

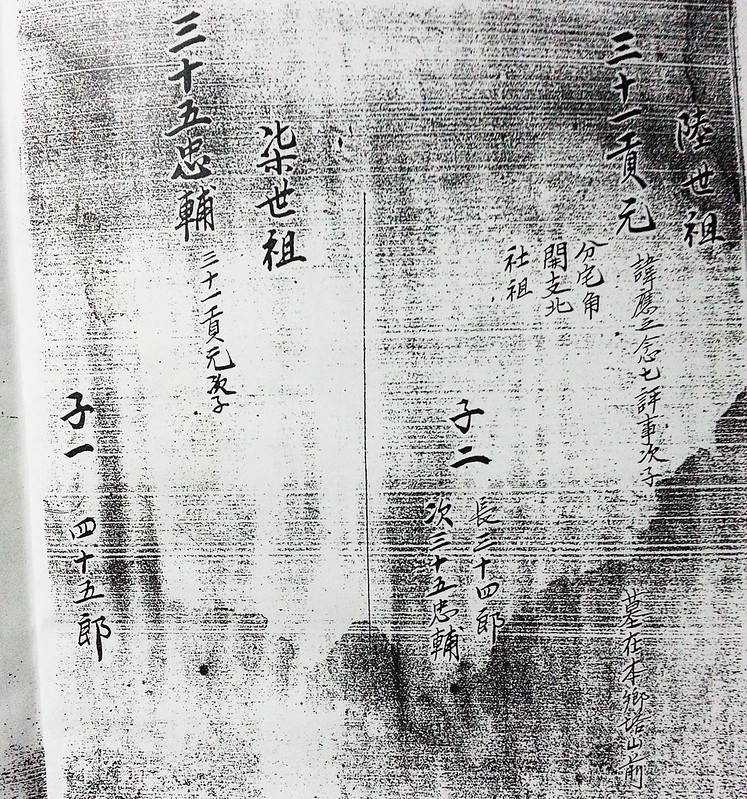

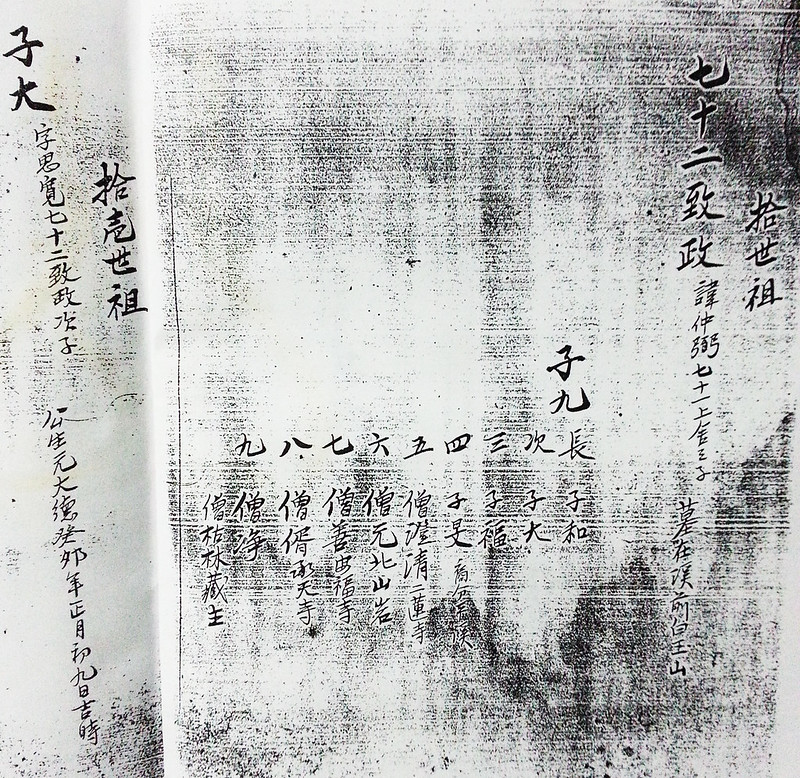

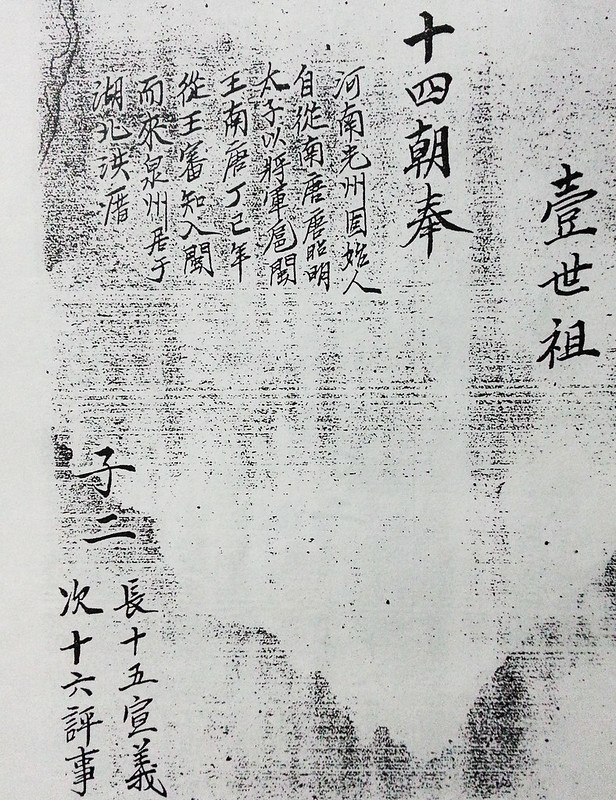

一世祖 十四朝奉

子二 宣義 評事 都在英林。

二世祖 十五宣義

--子二,長 十七承務(移往江西)

三世祖 十八承事

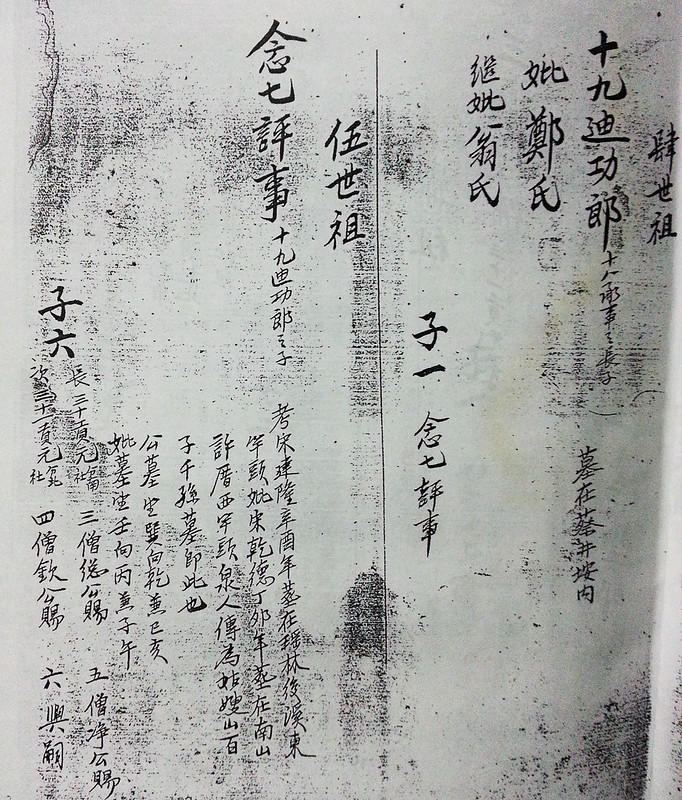

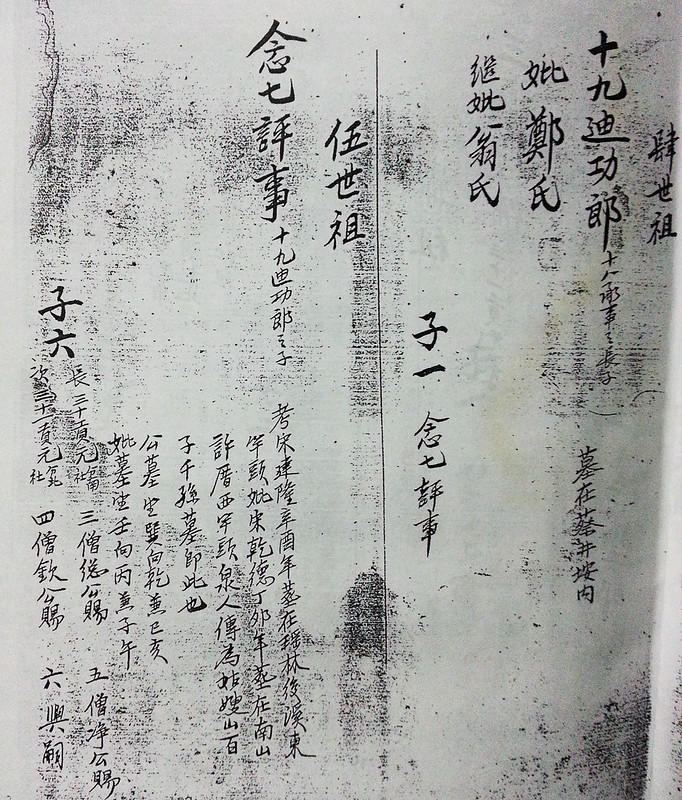

四世祖 十九迪功郎

五世祖 念七評事-----

宋 建隆 辛酉年逝

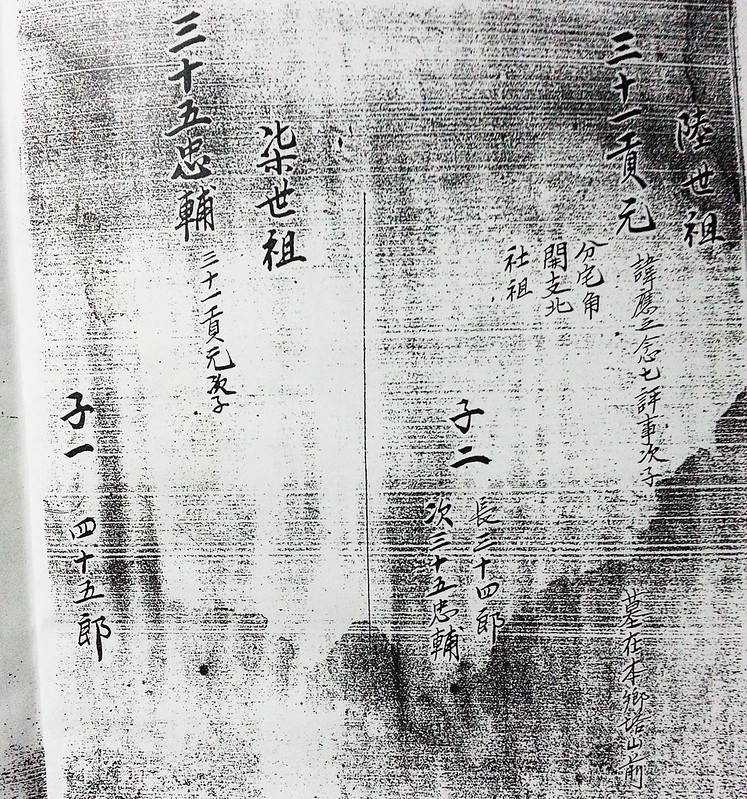

六世祖 三十一貢元----北社始祖

七世祖 三十五忠輔

八世祖 四十五郎

九世祖 七十一上舍

十世祖 七十二致政

十一世祖 子大 字思寬 生於元朝大德癸卯年正月初九日吉時

"姑嫂山百子千孫墓"

說明

“元大德七年1303年

山東、河南蒙古軍因戌甘肅而賣田產妻子者,官為贖還。是年,太原、平陽地震,壞房屋十萬計,死亡不可勝數。

文化紀事:

《大元大一統志》成書。

數學家朱世傑著《四元玉鑒》成書,世傑字漢卿,號松庭,另著有《算學啟蒙》。在求解多元高次方程組、高階等差級數、高次招差法方面,比西方早四百年左右。

學者金履祥死(1232-1303)。履祥字吉父,稱仁山先生,蘭溪(今屬浙江)人。不仕元朝。有《仕山文集》等。”

肇基英林

英林洪氏是北方洪氏最早入閩、傳裔眾多的一支。英林洪氏肇基始祖為十四朝奉,名十四郎,官朝奉大夫,族人合稱之。

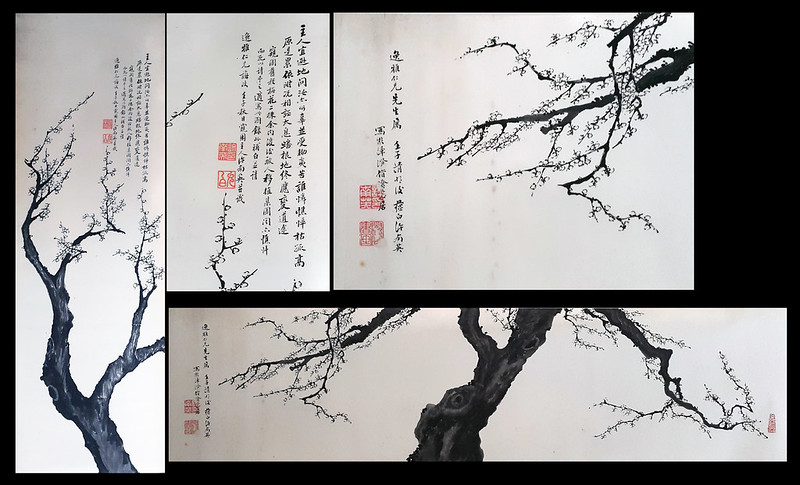

《英林洪氏族譜》

“一世始祖十四朝奉,妣郭氏恭人。公河南光州固始縣人,緣黃巢、王仙芝作亂,唐昭宗·乾寧三年丙辰(896年),錢繆克復越州,時王審知自稱福建留後,因以將軍扈閩。越四年丁巳(897年),公偕二子從王審知入閩來泉,初居晉邑十四都湖北洪厝(即符卿郭冠山墓前)。

公幼習詩書,諳熟山水,曾悟東山勝水煙霞雅趣,旋而移居厝跡前,殊猶未遂所願。因見英林地脈攬英山之勝概,揖虺水之奇觀,故三遷而肇基英林,是為英林洪氏之始祖。

迨二子成立,遙念光州固始,乃以家事委二子,遂單騎而歸。途中染病,卒于惠安,就地安葬在惠安縣南山前鄉湖坑山,穴名青草龍,又名白鶴現介。妣葬在固始縣。”

英林洪氏分支不僅遍佈泉州晉江、南安、惠安、同安、安溪、永春、金門諸邑,且傳播閩、浙、贛、皖、粵(廣東吳川、遂溪、廉江、赤坎、高州、電白、信宜,廣西合浦,海南雷州等處)、台、港、澳,以及歐、美、日和東南亞諸國,尤以旅居菲律賓者為多。

據族譜統計,康熙、乾隆年間,英林北社13至14世遷台者207人,南社11至16世遷台者347人。其中很多是“兄弟同往”、“父子同往”或“祖孫四代同往”的。

分佈於彰化縣、諸羅、臺北府、淡水港、東港、艋甲、竹塹、臺北、鹿港、草尾店、臺灣府城、鳳山靈仔寮、笨港、鳳山番仔寮、台南阿裡港等地。

臺灣洪氏約有28萬人,按臺灣人口比例排行第15位,其中大半與晉江英林有淵源關係。

-----------------------------------------------------------------------

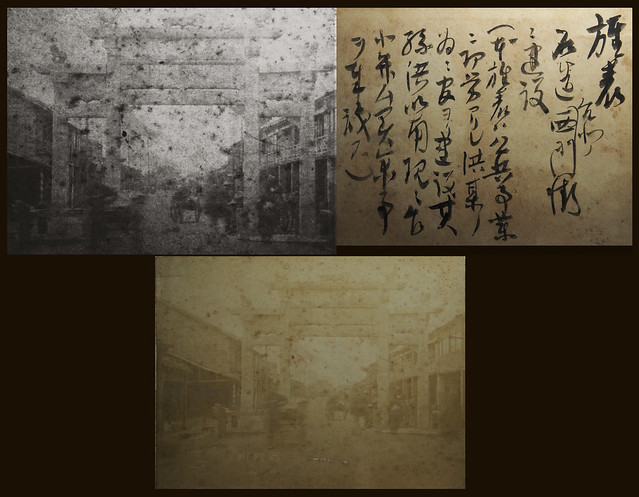

祠堂沿革

英林洪氏原建有祠堂,明季為兵燹所毀。

清代,崳上村21世洪光弼,字光輔,自幼旅居暹國 (泰國),創辦實業,積聚至數十萬金,暹國王賜號“昭誇”(即國佐)。光弼身居異域不忘故土,於康熙五十四年 (1715年)回國鼎建崳山小宗祠;又捐金百餘為倡,擇本房小宗舊址籌建大宗祠。返暹之後,獲悉工程因故遲延,弗克告竣,便再捐700余金,命長子尚彬協族中耆老董理修祠事,於康熙五十六年(1717年)冬建成。

“廟貌聿新,前徽式廓,匪獨慰于水源木本之思,尊祖敬宗之念,亦俾異日子孫瞻仰 396 遺規,報本追遠,時切春秋俎豆之感。”

英林洪氏大宗祠於光緒五年己卯(1879年)重修。

1955 年被拆毀改建為英林糧站。

廿世紀90年代,經海內外族人籌集資金重修。1991年11月興工,1992年12月告竣。

門廊並列4柱,階前1對青石獅子。

大門青石匾鐫“墩煌衍派”,

其上方又懸黑漆金字牌匾,上鐫清·光緒狀元、貴州人夏同和手書“洪氏大宗”4個顏體大字。左門匾鐫“六桂傳芳”,右門匾鐫“三瑞流光”。門柱皆鐫聯對,有“岩峰虎踞鍾靈毓秀,湖澤龍蟠蔚瑞呈祥。”“英山勝概標名族,林海雄風蔚大宗。”

樑枋間掛黑漆金字匾額不下數十方, 有“天王”、“第一丞相”、“大學士”、“都督都監”、“刑部侍郎”、“廷尉榮封”、“都憲”、“副總府”、“經文緯武”、“特簡黃堂”、“祖孫進士”等。

廳中石柱皆鐫聯文,稱頌歷代先祖功德,如:

“劾三奸,正國持綱,大宋尚書第;敦五族,安邦制策,皇清將相家。”

“冷硎山志報君恩,峻節昭昭臨大節;道州府身殉國難,忠心耿耿格天心。”

祠堂兩廡鐫有“英林洪氏大宗始建碑記”、“英林洪氏大宗重建碑誌”、“英林洪氏大宗重建海外菲、港、台等裔孫捐資芳名綠”。

英都洪氏家廟位於洪承疇故里的南安市英都鎮榮星村的鳳山東麓。

南安英都洪氏係晉江英林南社9世仙尉公傳裔,故洪承疇亦為十四朝奉之裔孫。(參見泉州歷史網www.qzhnet.com《泉州人名錄·洪承疇》、《泉州祠堂·英林洪氏大宗祠》)

《翁山譜志》記載,僅明、清兩代英都洪氏就有進士16人、舉人65人、貢生63人,經府試、院試秀才570人;任朝廷官員21人、省司官員14人、州府官員37人、縣邑官員44人。其中,洪庭桂祖孫4代10進士、洪承疇父子雙進士、洪科捷父子雙翰林。

英都現有住鄉洪氏族人近6萬人,另有3萬餘人旅居東南亞各國及港澳臺等地區。

英都五世家廟東西軒大門楹聯:“解元傳臚鴻博第,將相公侯郡馬家。”“憲台方伯大夫第,布政司徒侯爵家。”

整個建築群規模龐大,氣勢恢巨集,且建築風格和諧,極富閩南“皇宮起”的建築特色。富麗堂皇而不失古色古香,莊嚴肅穆而又具有園林情調,堪稱閩南祠宇建築的典型代表作。

營前洪氏宗祠

營前洪氏宗祠位於南安市石井鎮營前村。

英林洪氏傳至14世洪宗遠,於元代由英林宅角分居溪前村。再傳至17世洪嗣明,約于明初由溪前徙居南安四十四都營前村,是為營前洪氏肇基祖。自此洪宗遠裔孫支分“三前”:溪前、庵前、營前。

清·康熙(1662—1722年)年間,營前洪氏1支遷往廣東惠州府海豐縣,為洪醇仁支派;1支遷往江西吉安府萬安縣,為洪應懷支派。

著名族人

明末清初,營前曾出了十幾位名宦紳士。

8世洪熙宗,崇禎十七年甲申(1644年)光祿大夫、都督同知;洪熙孟,康熙六年丁未(1667年)誥贈參將正品;洪心江,康熙十一年壬子(1672年)中憲大夫。

9世洪秀榮,崇禎四年辛未(1631年)欽授鎮國將軍;洪秀宗,康熙三年甲辰(1664年)一品光祿大大、左都督。

10世洪應懷,康熙七年(1668年)欽授副總兵官;洪渭叟,康熙八年(1669年)欽授威略將軍;洪翼如,康熙十二年(1673年)欽授都司;洪章河,康熙廿四年乙丑(1685年)承德郎、廬州府知府;洪朝端,康熙廿六年丁卯(1687年)一品光祿大夫,左都督蓋印將軍。

康熙年間,還曾出現“父子科第、兄魁弟解、科甲蟬聯”:即10世洪守辟(海豐支派)康熙十四年(1675年)中舉人,其子洪宸拂、洪宸孚於康熙三十八年(1699年)同科中經魁和解元,次子洪宸孚於康熙四十五年(1706年)再中進士,授翰林院檢討充三朝國史館纂修、戶部清吏司主事,目前海豐縣還有“洪翰林”的遺址、遺墨。

11世洪士達,康熙五十一年(1712年)入國子監太學生選州司馬;洪以居,咸豐十年(1860年)中選魁;另有多名太學生、府庠生、邑庠生。

清代還出了一位聞名廈門的大商賈——洪古伯,廈門有一條街道叫“洪本部”(現第五碼頭附近),就是洪古伯當年開發、經營的集市。

----------------------------------------------------

下面者兩個祠堂記載,有雷同之處,也都屬北社,地點也較靠海邊,因此英杭洪氏子弟洪騰雲應該是這一支派。

洪窟洪氏祠堂

洪窟洪氏祠堂,又名龍窟洪氏祠堂,位於石獅市蚶江鎮洪窟村中央,是大宗祠堂。

洪窟洪氏奉洪十七郎(洪石纓)為肇基始祖。洪十七郎,翰林學士洪邁之子,於南宋·淳熙(1241—1252年 )間從江西樂平徙居龍山。(參見泉州歷史網www.qzhnet.com《泉州人名錄·洪邁》)一脈蕃衍,至清代,他姓陸續播遷外地發展,惟洪姓獨留,蔚為泉州府南門外一大望族,號稱北洪;

" 二世祖 十五宣義(洪邁?)--

子二,長十七承務

十八承事"

十七承務去江西,十八承事留 泉州。

(而南洪 即英林洪氏。 )

現洪窟洪氏總人口一萬二千多,除本村居民外,族裔遍佈海內外。

入清“辛丑播遷”,沿海地區的大小宗祠幾乎毀盡,惟獨洪窟洪氏祠堂倖免於難,傳說賴十四世叔祖洪懋基之功。舊譜載,洪懋基與黃相國連襟。黃相國疑是黃景昉。

清·康熙卅一年(1692年),修職郎洪捷基等九位首事主持重修。

光緒卅四年(1908年),又進行一次翻建,完工後尚有餘款,擬于南塘書院(參見泉州歷史網www.qzhnet.com《泉州學校·泉州書院·南塘書院》)舊址興建新式學堂。

不料民國三年(1914年),英林洪氏俗呼“龍蝦出港墓”與“鷹撲兔墓(2007年遷葬于英林陳山)”的二座祖墓遭他姓破壞,洪窟宗親參與周旋數年,後得陸軍第二師第四旅旅長、同安市頭洪英出面收場。

加上民國九年(1920)當地軍閥不斷向洪窟勒索攤派錢糧,引起民變反抗毆打兵丁,最後賠錢了事。於此,公款挪用所剩無幾,有人趁機購買祠堂埕南面的祠堂鋪建私屋。

拖延至民國十五年(1926),洪氏祠堂才舉行重建落成典禮及升祧晉祿儀式;同年在祠堂興辦新式學校龍江小學,學校與祖宗神主牌同在一處,至1964年龍江小學才遷至新建的植英校舍。

1966年“文革破四舊”,祠堂神主龕及列祖列宗神主牌被拆毀,設置供銷合作社門市經營部。1976年,供銷合作社搬遷新址,祠堂又被汽配螺絲工廠佔用。

1987年,旅菲洪窟同鄉會組團回鄉,商談祠堂翻建事宜,即擇日開工,沿用原來的大石岒等石頭構件,至1989年竣工,規模結構依舊,整體持有明、清閩南“皇宮起”的韻味。翌年恰逢馬年“龜湖大普”當值,於是提前擇農曆四月初八日借校慶之名晉主(斯時政策尚不允許),旅居菲律賓、新加坡、馬來西亞、仰光、越南、美國,以及港澳臺的400多位代表回鄉參加祭祖典禮活動。

洪窟洪氏祠堂是泉南建築規模最大宗祠之一,素有“塘東斜,洪窟高”、“洪窟祠堂,水頭大宮”之稱。

祠堂內柱聯甚多。入宇迎面的柱聯:“敦煌詩禮家聲舊,鐃郡*纓世澤長。”祀殿神龕供奉先人牌位 ,龕上正中高懸南宋·高宗欽賜“忠貫日月”四個大字匾額,四面布立“翰林學士”、“邑宰”等眾多匾額。

草埔尾洪氏大宗祠

位於泉州郡城東門草埔尾(今泉州市溫陵北路與湖心街交界處,靠近東湖公園),

洪皓及洪邁

洪皓,字光弼,諡忠宣,江西樂平人。1115年登進士,狀元及第,但一生仕途坎坷。

南宋·建炎三年(1129年),以徽猷閣待制、假禮部尚書出使金國,羈留15年,流放冷山(今黑龍江省東北),艱苦備嘗,威武不屈,最後遇赦歸宋。

宋高宗·趙構贊曰:“卿忠貫日月,志不忘君,雖蘇武不能過。”宋室南遷後,與秦檜不和,被放于英山、袁州,最後在南雄州(今海口)病卒,時年68歲,諡忠宣。

洪皓三子,1142—1145年間先後中進士,至極品。長洪適官至“端明殿學士,同中書門下平章事”;次洪遵官至“資政殿學士:同知樞密院事”;季洪邁任“龍圖閣學士、禮部員外郎”,隆興元年(1163年)曾知泉州

相傳洪皓初官寧海主簿代行縣令事,減賦稅,撫恤貧民,深得人心。當年縣中荷花、桃、竹皆成連理,故名其居曰“三瑞堂”,或說皓之三子適、遵、邁俱為學士,時人稱為“三瑞”,故洪氏後裔以“三瑞傳芳”為堂號至今。

長子洪梓,紹熙五年(1194年)授福州通判。洪梓長子洪偃、四子洪參隨父居福州。洪偃之子洪籎曾任福州安撫,舉家居建陽。

次子洪植(十九郎),宰武榮(南安縣,縣治豐州古稱武榮),擇吉同安翔風裡十三都柏埔村(今新店洪厝村)。秩滿後授江西信州通判,開禧元年(1205年)回閩服丁憂,時洪植已年逾花甲,遂定居晉江、同安比較合理。

據鐘山洪氏手抄譜說洪植卒後葬晉江洪窟姑嫂塔附近,穴名“鷹撲兔”。

十七郎(洪石纓)移居晉江龍山(今石獅市蚶江鎮洪窟村)傳衍。

十八郎後裔定居晉江嶼頭。

十六郎因孫洪天錫遇害事件(參見泉州歷史網www.qzhnet.com《泉州人名錄·洪天錫》),天鳳、天鸞、天福、天養諸孫避禍也各分道揚鑣,分散定居于南安之華美,鳳山杏埔和安溪、永春、石獅之蚶江、林邊洪厝。

洪遵裔孫洪清溪從江西樂平金山鄉(今紅岩鎮岩前村)遷同安民安裡十一都市頭村(今馬巷鎮)。傳世中又播衍各處。

從此洪氏在閩南一帶和臺灣地區成為大族,據統計人口約40萬左右。

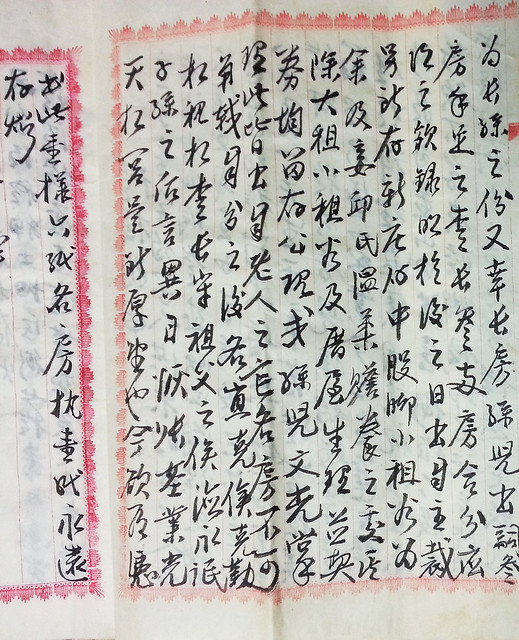

建祠

清·咸豐九年(1859年),洪皎後裔、草埔尾洪曜離中舉;咸豐十年(1860年),洪曜離出任總辦董事,倡建大宗祠。

洪曜離派其兄洪能疇帶譜牒赴臺灣,請道光二年(1822年)賜進士出身、翰林院庶起士、臺灣兵備道兼理學政、按察使銜的洪毓琛(山東臨清人)撰寫勸捐序,洪毓琛欣然命筆並捐銀300圓。勸捐序連同洪氏宗人捐款芳名均勒于石,嵌在祠之右牆。序文曰:

“夫敬宗收族,雖孝子慈孫事,然家不立廟,祖於何亨,宗不建祠,族於何聚,此我洪氏大宗之建所由汲汲歟。”

“今洪氏之宗,世不渺乎荒邈,系實出於名哲。忠宣公大節炳如,保世慈大,以長有子孫也固宜。文敏公學貫經史,擅詞翰,迨其少子十九郎公宰泉武榮,以甘棠遺愛,摯族居於泉之五邑,迄今七百餘年,淵源可考,名賢之裔,奕世也昌,其所由來者遠矣。嘻!天運迴圈,無往不復,洪氏居泉,慮其族之散而不能聚也,於是構址建祠……。”

山門匾額上書正楷“翁山”2個大字。山門兩邊分別鐫刻著洪學智和楊成武將軍的“振興英都”、“大展宏圖”題字。祠前三面環牆,設一大邊門,門額匾書“洪氏廟門”。

祠門硬山式築于石台基上,中門楣上嵌“洪氏大宗祠”匾。門口原有大埕旗杆4座,現無存,改砌平面的花崗岩。倒凹壽三川步口門邊佇立石柱四根,各刻楹聯。一是“駟馬高車地,忠臣理學家”,清·咸豐己未(1859年)舉人洪翟離撰書;一是“派別衍敦煌宗支百世,地靈鐘袞繡廟貌千秋”,相傳是翰林院編修龔顯曾(參見泉州歷史網www.qzhnet.com《泉州人名錄·龔顯曾》)撰書。

祠門木構,,上懸“三瑞堂”匾;中間大門作幾何欞窗,隔扇對稱,兩扇雕梅花,另兩扇分別雕有鹿鳳、龜鶴配翠竹。竹葉精心設計並雕刻聯句:“洪皓我祖,節著冷山;忠貞貫日,感動天顏。”“纘承絞綾,薦任赤泉;甘棠遺愛,聚族瓜綿。”大廳承脊大柱楹聯:“節著冷山,十五年銜命抱符,忠貞志遠逾蘇武;派分晉水,廿餘疏劾奸弭患,鐵石心邁跡瓊崖。”

正祠4—5排柱心位設7層神龕,雕工精美。神龕築在石臺上,石台正面篆刻“福祿壽”3字。神龕前上方是“忠貫日月”匾。神龕內奉祀的神主牌和其他的匾額在“文革”期間被紅衛兵所毀。

大宗祠祀洪皓、洪皎、洪適、洪遵、洪邁、洪天錫、洪天驥等及各宗支始祖,左昭右穆,清末春、秋兩祭。但到民國初年,祭祖之儀便無法延續。

英圍洪氏宗祠

英圍洪氏宗祠位於晉江市金井鎮圍頭半島圍頭村西面後城,與金門島隔海相望。因洪氏始祖從英林村繁衍而來,故取英林村的“英”字和圍頭村的“圍”字而得名。

肇基

唐昭宗七年(897年),洪氏第14代朝奉偕長子宣義、次子評事,從河南省光州府固始縣隨王審知入閩,肇基晉邑(晉江)十四都英林村。

宋·太平興國五年(980年),英林洪氏2世宣義的後裔、6世洪興嗣分支金井沿海圍頭村,為圍頭洪氏一世祖,至今已傳至29世。

1958年“8·23”炮戰中遭炮毀坍塌,成為廢祠。

1985年,洪氏裔孫溯燈由菲返裡,倡議建祠,旅菲族裔紛紛捐資,家鄉族親群起響應,耗資100多萬元(捐資者292人,臺胞和僑胞居絕大多數)重建宗祠,奉迎“六桂”始祖。1987年2月奠基,1988年仲冬竣工。

---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

結論:隨著泉州方面資料越來越多,雖然可以釐清一些以前不甚了解的名詞與背後意義,但是感覺上,有一些歷史好像這頭套那頭,似曾相識,又不盡相同 。有些字我也校正過了。

大概的故事

洪氏祖先源出名門望族。

秦漢之際,有出名將。

魏晉南北朝時,與一些舊家族避居河南東北角近安徽的地區。

唐朝末年 王仙芝,黃巢,秦宗權,時期,烽火遍地時,隨王審知入閩。途中或有族人停留江西,或後來又回固始,都有可能。

洪氏人口不多,基本上也不是閩國顯姓,如王,林,陳,李。因此他姓改姓洪的誘因較少,除了六桂這 故事。

---今天這樣回顧一下,應該可以說,洪家"英杭"來歷,就跟"英圍" 一樣,取英林的英,杭邊的杭。

看來應該屬於-----------------

洪窟洪氏祠堂

洪窟洪氏祠堂,又名龍窟洪氏祠堂,位於石獅市蚶江鎮洪窟村中央,是大宗祠堂。

洪窟洪氏奉洪十七郎(洪石纓)為肇基始祖。洪十七郎,翰林學士洪邁之子,於南宋·淳熙(1241—1252年 )間從江西樂平徙居龍山。一脈蕃衍,至清代,他姓陸續播遷外地發展,惟洪姓獨留,蔚為泉州府南門外一大望族,號稱北洪;------------這一系。可惜我這邊沒交代十七郎,卻到第六代記載北社始祖。此北社是否同"

次子洪植(十九郎),宰武榮(南安縣,縣治豐州古稱武榮),擇吉同安翔風裡十三都柏埔村(今新店洪厝村)。秩滿後授江西信州通判,開禧元年(1205年)回閩服丁憂,時洪植已年逾花甲,遂定居晉江、同安比較合理。

據鐘山洪氏手抄譜說洪植卒後葬晉江洪窟姑嫂塔附近,穴名“鷹撲兔”。

十七郎(洪石纓)移居晉江龍山(今石獅市蚶江鎮洪窟村)傳衍。

十八郎後裔定居晉江嶼頭。"時代更替,當官的在改朝換代之後,族譜不敢寫得太明白,但是數字的巧合,讓我高度懷疑,洪騰雲天祖,事實上是書香世家。

----------------------------------------------------

王潮命王審知於

昭宗景福二年(893年)攻克福州,佔領福建省全境,王審知時任福建道副觀察使。乾寧四年十二月初六(898年1月2日)王潮過世,遺命以王審知繼位福建道觀察使、威武軍節度使,後又受封為琅琊王。後梁太祖開平三年(909年),再受封為閩王。後唐莊宗同光三年(925年)去世,葬於福州

。蕭統 (501~531年5月7日),字德施,小字維摩, 南朝梁代文學家,南蘭陵(祖籍江蘇丹陽)人, 梁武帝蕭衍長子,母親為蕭衍的貴嬪丁令光 ,又稱丁貴嬪。 於天監元年十一月被立為太子,然英年早逝,未及即位即於531年去世,死後諡號“ 昭明 ”,故後世又稱“昭明太子”。 主持編撰的《文選》又稱《 昭明文選 》。 文選成書以後,風行一時。 到了唐代,應進仕舉者,必須熟讀《文選》。 唐代有“《文選》爛,秀才半”的諺語。 唐代著名學者李善,還專門為《文選》作注,成書60卷。 此後,研究《文選》的學者接連不斷,也稱《選學》,一直持續到清代而不衰。 統年31病卒,諡昭明,世稱昭明太子。

南唐 元宗 保大 十五年歲次 丁巳(957)

應該是某人名不能直書,因此創造出南唐的唐(唐朝618年-907年)昭明太子---指的是

李璟(916-961)本名景通,改名瑤,後名景,字伯玉,徐州(今江蘇徐州)人。 五代時南唐國主,世稱中主,曾建南都於洪州(今南昌)。

(看得出洪氏祖先與江西之淵源)

李璟為南唐烈祖長子,少時廬山讀書,二十八歲繼位。性懦弱,寵佞臣,國勢漸衰。後周世宗柴榮南征,李璟割江北十四州求和,請為附庸,去帝號,稱國主。

李璟在境土大削、國弱的恐懼中,遷都洪州。

宋建隆二年(961)二月,李璟溯長江向南昌進發,到南昌建都,興建長春殿,修鳴鑾路。 然群臣日夜思歸,李璟也“鬱鬱不樂”,不久發病不起,於六月死去。 他遺囑留葬西山,但是後主李煜仍迎梓宮還金陵。

李璟一生好文學,他的詞蘊藉含蓄,深沉動人。 後人把他及其子煜的作品,合刻為《南唐二主詞》。

他還喜愛書畫,禮待畫家,許多有才華的畫家如進賢董源、巨然、徐熙等都紛紛歸集。 李璟繪有《賞雪圖》、《廬山圖》等

+0957-02-08 ~ +0957-03-09

(20706362070665) | 遼[契丹] 穆宗

應曆 七年 (丁巳)

正 月 己丑 朔 | 北漢 睿宗

天會 元年

歲次 丁巳

正月 | 南唐 元宗

保大 十五年

歲次 丁巳

正月 | 南漢 中宗

乾和 十五年

歲次 丁巳

正月 | 吳越 忠懿王

顯德 四年

歲次 丁巳

正月 | 後周 世宗

顯德 四年

歲次 丁巳

正月 | 後蜀 後主

廣政 二十年

歲次 丁巳

正月 | 平安時代 村上天皇

天暦 十一年

歲次 丁巳

正月 | 高麗 光宗

(王年) 八年

歲次 丁巳

正月 |

看來"從王審知入閩是託付的敘述。或者就是在跟隨王審知入閩之後一部分受南唐 承接大唐的號召,回去跟隨中主李璟。然後變成又是英林洪氏後代,又是江西人的記載。

丁巳年957年入閩後,又回江西。才有"

洪窟洪氏奉洪十七郎(洪石纓)為肇基始祖。洪十七郎,翰林學士洪邁之子,於南宋·淳熙(1241—1252年 )間從江西樂平徙居龍山。"

--------------------------------------

這裡得到的訊息是,中原舊氏族,非常重視起源地。在幾次大遷移中,能夠追朔的也只有地名。 兩晉之後,大家族豪門逐漸崩解,族譜重新來過,雖不免有謬誤,然而綜合多元資訊後仍可得知其梗概,重要的還有不忘本的精神與價值。妥協現實,版本不一,有南唐有吳越,了解現實後,盡在不言中。